誘発中和法 −疑わしい治療法−

臨床環境医の行なう治療法の一つに、誘発中和法(provocation-neutralization method)(あるいは単に中和法)があります。私があれこれ説明するよりも、少々長くはなりますが、石川哲・宮田幹夫著 あなたも化学物質過敏症 農文協から、該当箇所を引用したほうが誘発中和法がどんなものか、読者のみなさんに正確に伝わるでしょう。以下、引用。

ECUではこんな治療を行なっている

(引用者注)ECU:環境施設Environmental Control Unit。「化学物質」の発生を最低限に押え込んだクリーンな施設。

−中和法(Neutralization)

これまでは一般的な治療法を話しましたが、ECUでのいちばん特徴的であり、また代表的な方法は中和法(Neutralization)です。中和法は最初食物過敏症のために開発されましたが、その後化学物質過敏症にも応用され、その有効性が確かめられています。ただ、この中和法はECUでないと正確にはできないのです。中和法は一種の脱感作療法なのですが、原理的な発想と実際の処置が相当違います。

|

|

(石川哲・宮田幹夫著 あなたも化学物質過敏症 農文協 P152より引用)

|

従来からの脱感作療法は、抗原を与えたときの反応の強さを恐れて、反応の起きにくい、うんと少ないほうの量を投与して脱感作を開始し、徐々に増量して過敏性から脱出していこうという方法です。

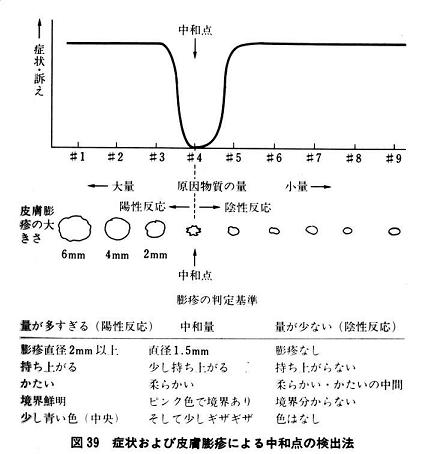

一方、中和法は次の図を見てください。原因となっている化学物質(抗原など)を濃いほうから段階的に希釈した溶液をまず用意します。

例えば、五倍希釈ですと、

#1 1 :5

#2 1 :25

#3 1 :125

#4 1 :625

#5 1 :3,125

#6 1 :15,625

#7 1 :78,125

#8 1 :390,625

・・・・・・・・

そしてその〇.〇五ミリリットルの皮内注射を行ないます。そうしますと、四ミリぐらいのふくらみ(wheal 膨疹)ができます。そして時間とともに、過敏性に応じて注射した部位の皮膚に大きな丸いふくれた反応が出てきたり、過敏性がなければ消えていきます。また注射によって、いろいろな体の症状が出てきます。この症状も細かく記録します。この段階で化学物質過敏症の原因物質の同定ができます。

そこで、次に量の決定です。原因物質の多い量から投与を始めて、徐々に希釈した原因物質の注射を行なっていく途中で、症状の消失する点(中和点 Neutralization point)を見つけることができます。この際、この中和点を過ぎて投与濃度が薄くなると、再び注射に伴う症状は激しくなります。その中和点の見つけ方は患者の所見、訴えを中心に見つける方法と、皮内投与で引き起こされる膨疹がちょうど消失する点をあわせ考えて決定します。そして、中和量が決定されると、その後毎日その量を注射して、感作された状態から脱出しようという方法です。

この新しい脱感作療法(中和法)のメリットは、従来の脱感作療法よりはるかに高濃度の原因物質を投与して、感作された状態から強力に脱出することができる点にあります。この免疫反応で山形の曲線を示すことは、先に延べた花粉症の悪化作用物質としての有機燐殺虫剤で示した結果とよく似ており、免疫反応の特性かもしれません。(P150-153)

以上が誘発中和法の説明です。要は「中和量の原因物質を毎日注射して、感作された状態から脱出しようという方法」であるそうなのですが、いったいなぜこのような方法で、「化学物質」に対する「過敏性」から脱出できるのか、よくわかりません。原理は不明です。

|

|

(石川哲・宮田幹夫著 あなたも化学物質過敏症 農文協 P86より引用)

|

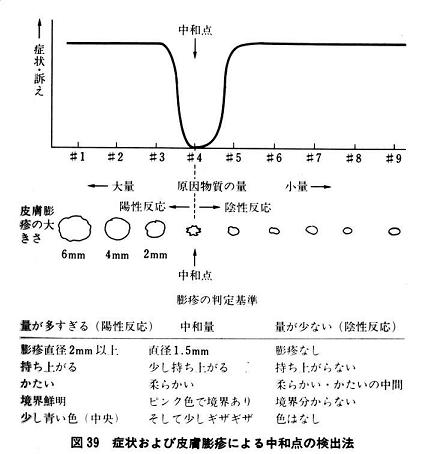

「この免疫反応で山形の曲線を示すことは、先に延べた花粉症の悪化作用物質としての有機燐殺虫剤で示した結果とよく似ている」ともありますが、これも事実と異なります。右に引用した図は、モルモットを対象とした、有機燐殺虫剤がスギ花粉症による結膜炎に与える影響についてのものです。本当にこのようなきれいな上に凸の曲線が描けるかどうか、生データや参考文献の提示がありませんので判断できかねますが、ここではこの図24が正しいものと仮定して話を進めます。

最初の図39と比較してみてください。果たして、「よく似ている」と言えるでしょうか?モルモットを対象にした図24と異なり、誘発中和法の説明図である図39は、山形の曲線を示していません。#4においてのみ、症状・訴えが消失しており、強いて言えば谷形の曲線を示しています。全然似ていません。

図39を見る限り、#9、つまり59=約195万倍希釈においても5倍希釈(#1)と同様の症状・訴えがあるわけです。さすが、超微量の化学物質に反応すると言われるだけのことはあります。この場合#4が中和点ですので、症状が生じる最少量の少なくとも3000倍以上もの量を毎日注射することになります。「総身体負荷量」が決まっているという臨床環境医の別の主張との整合性は取れるのでしょうか。症状が生じる最低量の3000倍もの量の原因物質を毎日注射していけば、総身体負荷量を超えやしないか、心配です。

ここまで読んで、読者のみなさんは何かおかしなことが起こっているのではないかと思われていることでしょう。いったい、どこまで希釈すれば症状が出なくなるのか、疑問には思われないでしょうか。造花のバラにアレルギー症状を起こしたミズ・ローズの一件を思い出してください。原因物質の入っていないただの生理食塩水を、「原因物質が入っている」と偽って注射をしても症状が誘発できる可能性も否定できません。そう、誘発中和法の有効性を確かめるには、ブラインド・テストが必要なのです。

「中和法は最初食物過敏症のために開発されましたが、その後化学物質過敏症にも応用され、その有効性が確かめられています」とありますが、どのような方法で有効性が確かめられたのか、記述がありません。参考文献も明確にされていません。医学に関するデータベース(Medline 1966 to August 2002)から、「化学物質過敏症」「ブラインド・テスト」「誘発中和法」というキーワードで検索してみたところ、一件だけ該当する文献(Fox et al. 1999)がありました。しかし、この文献は臨床環境医学に否定的です。この研究では、環境に対して過敏症があると疑われる132人を対象に、13種類の食べ物、9種類の化学物質、4つのプラセボ(生理食塩水)を用いて、アメリカ環境医学アカデミーのガイドラインによる誘発中和法がテストされました。結果は、膨疹反応は明瞭なパターンを示した一方、食べ物、化学物質、生理食塩水に対する症状はランダムなパターンを示しました。70%もの患者が生理食塩水の皮内注射に対しても症状を訴えたのです。考察では次のように述べられています。

現在の環境医学では、何を食べ何を食べるべきではないか、環境において何を避けるべきかについて患者にアドバイスするために、誘発中和法が擁護されている。さらに、減感作や暴露後の症状中和のための注射の処方に、誘発中和法およびその信頼性の低い終了点が使われている。微量とは言え、潜在的に毒性のある化学物質を繰り返して注射する治療法は、毒性や効力の点から疑問とされる必要がある。

一般的な条件下では、患者に過敏性があるかどうか症状の誘発に依存して決定する皮膚試験は、診断や治療の決定に使用されるべきではないことを本研究のデータは示唆する。

(Fox et al. 1999)

この研究はクリーンな環境施設で行われていないゆえに誘発中和法に否定的な結果が出たという可能性はありますが、そもそも環境施設でなら化学物質過敏症に対して誘発中和法は有効であるというデータは、データベースで検索可能な雑誌には発表されていません。本当に有効性が確かめられたのかどうか、私はきわめて懐疑的です。きちんとしたデータがあるのであれば、臨床環境医は公開するべきです。現在のところ、化学物質過敏症に対する誘発中和法は根拠のない治療法であると言わざるを得ません。今後、環境施設においてなら誘発中和法は有効であるという客観的な証拠を臨床環境医が出すことを期待しています。

また、化学物質過敏症ではなく、食物アレルギーに対しての誘発中和法の有効性に関しては議論の余地がありますが(Jewett et al. 1990, King et al. 1988)、食物アレルギーに対しての誘発中和法は特にクリーンな環境施設で行われてきたわけではありません。石川/宮田によれば、中和法はECUでないと正確にはできないそうです。これまで臨床環境医が環境施設外で行なってきた食物アレルギーに対しての誘発中和法は正確だったのでしょうか。

アトピー性皮膚炎に対して誘発中和法が有効であるという明確な証拠はありません。しかし、誘発中和法を使用している日本の開業医もいるようです。この開業医はクリーンな環境施設を持っているわけではありませんので、やはり正確に原因物質や中和点を決定できるのかどうか疑問です。ブラインド条件下ではないどころか、コントロールもとっていない研究発表をこの開業医は行なっているようですが、患者さんにきちんとインフォームド・コンセントをとった上でのことでしょうか。少なくとも、1. アトピー性皮膚炎に有効であるという明確な証拠は今のところない、2. 環境施設でないと正確にできないとされている、3. 中和量の抗原を投与するが安全性が確認されているわけではない、ということは説明される必要があると私は考えます。私ならそのような治療法は絶対に選択しませんが。

参考文献

石川哲・宮田幹夫著 あなたも化学物質過敏症 農文協

Fox RA. Sabo BM. Williams TP. Joffres MR. Intradermal testing for food and chemical sensitivities: a double-blind controlled study. Journal of Allergy & Clinical Immunology. 103(5 Pt 1):907-911, 1999

Jewett DL, Fein G, Greenberg MH. A double-blind study of symptom provocation to determine food sensitivity New England Journal of Medicine. 323:429-433, 1990

King WP. Rubin WA. Fadal RG. Ward WA. Trevino RJ. Pierce WB. Stewart JA. Boyles JH Jr. Provocation-neutralization: a two-part study. Part I. The intracutaneous provocative food test: a multi-center comparison study. Otolaryngology - Head & Neck Surgery. 99(3):263-71, 1988

Quackwatch Home Page/Provocation-Neutralization Testing http://www.quackwatch.org/01QuackeryRelatedTopics/Tests/provneut.html

でむら小児クリニック http://www.hanks.co.jp/demura/siryou8.htm

ご意見、ご感想のある方は掲示板にどうぞ。

作成者:NATROM/電子メール: (化学物質過敏症についてのメールは、件名に「化学物質過敏症」を含めると早く返事がもらえます)

(化学物質過敏症についてのメールは、件名に「化学物質過敏症」を含めると早く返事がもらえます)

化学物質過敏症に関する覚え書きに戻る

2002/11/16